2008年11月10日 星期一

戲: 漢字寓言

地點: 牯嶺街小劇場

劇名: <<漢字寓言:未來系青年觀點報告>>

<<漢字寓言>>這個企劃本身就很有趣,靈感來自日本的「年度漢字」就是由日本民眾票選當年最具代表性的漢字,然而動見体則是請來十位戲劇、舞蹈、音樂等不同表演藝術領域的年輕藝術家,對社會觀察提出一個單字、做一齣獨腳戲。更有趣的是,動見体及林人中將劇場與次文化接合,找了台大戲劇的章小8拍街拍(街拍這種玩意兒不是只有在流行雜誌才有嗎? 就是拍一些看起來又酷又漂亮的人,讓你想要跟他一樣….然而這十位年輕藝術家不只看起來很酷很漂亮,而是「真的」很酷很漂亮!) 還找了藝術市集達人夏夏來做「說文解字」,以及塗鴉大大Bbrother、超紅插畫家可樂王來參一筆,甚至在演出現場還販售由王薔製作的「漢字護身符」,反正一堆時髦的事情都沾上邊了,有來看<<漢字寓言>>就是很時髦的意思。

聽說他們還在西門街頭發傳單,讓我覺得太棒了,觀眾是演出的衣食父母,正中核心去街上找觀眾,這樣是很直接的手段,我喜歡!

董怡芬「泡」

怡芬一進場就是帶著一顆泡泡進場,然後跟泡泡玩遊戲、共舞,怡芬的身體質感像水一樣,流動感、輕盈感,同時又有如浪潮般的推力。喜歡怡芬把空間打開,卻分不清楚他究竟是「進去」還是「出來」,一種模糊而隱約的焦慮在舞蹈中蔓延開來,味道清淡而深刻。

周姮吟「掙」

其實不瞞各位,姮吟是十年前當我開始熱衷於看戲時,最喜歡的女演員,當時的她還在北藝大當學生,她的畢製「瓦斯心」深得我心,後來因緣際會認識「瓦斯心」導演SASAYA,還硬是跟她要了VCD,那片燒錄片珍藏至今,不隨便借人。這次的「掙」,姮吟一人分飾五角,而且五個角色都是內地人,光是流暢的腳色轉換、精準的聲音與肢體掌握能力,就真的精彩。還有內容上扣題扣得緊緊,「掙」不外乎是掙錢、掙名、再掙一個自我肯定,戲的最末,「男女主角」在「to be or not to be」那邊的矛盾「掙」扎,簡單而明確,

「我們必須去工作!去談戀愛!去奮鬥!這件事十萬火急!我們一天也不能等!」

太有梗了!

這句話現在被我放在MSN的個人狀態上。

魏雋展「罰」

雋展說了一個阿雄的故事,阿雄是吊車尾的資優班學生,凶狠的老師李小龍實施差一分打一下的政策,阿雄因為受不了五十八下的大板體罰而寫下遺書。雋展很好笑,好幾次連我也想衝過去打他,在他故事裡的每個角色都很欠揍。然而雋展在內容上淺入淺出,每個人都有被體罰的過去,是要勾起眾人的共鳴? 還是提出不一樣的觀點? 我在演出部落格上看到雋展說「外在的責罰像是一棟監獄,撐過坐牢的日子後,最終我還是能從別的地方找到力量,成長為另外一個人,然後走下去….」這樣的觀點,在最終時彷彿透過阿雄對自殺的猶豫看得到細末,算是一小小的遺憾。

施名帥「寂」

一個寂寞的男人在IKEA留宿,前女友的聲音突然在IKEA的電話裡響起,或許寂寞在每個人心中都有一個解讀…。有時看小帥的表演,覺得他已發展出他的一套風格與方法,也許其他人來做就不見得成立,但是他是小帥,他可以那樣講話那樣走路,他有他的想像和幽默,這也是一種未來系的表現。

黃思農「忘」

思農的「電氣二胡」已經聽聞多時,但是一直沒機會親眼見識一番,這次看到二胡接上效果器,搭配吉他以及LOOP效果,二胡ROCKER的稱號真是實至名歸,喜歡音樂的我有被滿足到。但是在劇場與音樂之間就稍顯不夠圓融,三台電視播放著新聞報導,是不是有一些事情需要被忘記,還是那是我們早已忘去的事? 最後他穿戴整齊,喝著麥當勞離去,前往電視機裡面的那個世界去,那快樂天堂到底在哪裡?

戲:新人新視野 UNTITLED+蛋的未來

地點:實驗劇場

劇名<<新人新視野—untitled# + 蛋的未來>>

Untitled#沒有抬頭

首先,取劇名真是一大學問,不知道這齣戲是先取了英文名字還是中文? 我想應該是中文吧,「沒有抬頭」讓人聯想到「沒有把頭抬起來」然而英文則是很直接地想作是「無標題的」。

整齣戲從進場開始計算的前十分鐘最好看,先是台上放了吉他和效果器,還有MIXER讓我很開心,因為老是覺得在劇場最重要的是臨場感,然而音樂音效也要有臨場感,這樣最爽,恕我使用那麼淺薄的字眼,但我想沒有什麼比爽字更明白了。再來好看的是,用了一組可拆解的椅子,和燈光,就把整個捷運車廂的場景換了好幾個鏡頭,空間的自由度很精采,只可惜就這麼一下下,就這麼一下下就玩完了,本來期待接下來還可以玩些變化,這一點算是大遺憾。

佾玲用獨白演完四十分鐘,其中除了講故事,還唱了歌,我想這整齣戲演下來佾玲一定很爽,噢不是,是很過癮,滿滿的表演快感,但是觀眾呢? 上舞台的音樂演出顯得可有可無,最後用效果器做了LOOP然後人就走了,然而「沒有抬頭」真的是「沒有標題」。

因此我翻開節目單,「Untitled#沒有抬頭打破分門別類的工作方式,由個人經驗下手發展…..」好吧,我想大概知道剛剛到底看到了什麼,很可愛,但是敘事性,或是美感,總得擇其一去發揮,我不介意看到沒內容的戲,那至少要夠精采,我不介意看到很悶的戲,那至少要有深度,我不介意看到一出劇院就忘光的戲,那至少要夠美或是音樂夠好聽,我也不介意看到看不懂的戲,那至少要有感動。

蛋的未來

來自尤涅斯科的劇本,真的很荒謬喔,一開場就像是個喜宴的場景,年輕男女不停的接吻,雙方父母卻是心急的不得了,到底在急什麼?當然是傳宗接代啊,然後我才明白爺爺死了,他們有香火延續的問題。

全戲不斷地大吼大叫,一群人忙來忙去,蛋要變成什麼?革命家,數學家,諾貝爾,憂鬱症,躁鬱症…?還是變成蛋餅? 很多很多的蛋餅?

因為很荒謬,所以沒有什麼對或錯,也沒有什麼好或壞,看到台上的人很滑稽可以好好笑一笑,我想這也是一齣整個劇組很過癮的一齣戲吧! 大家可以好好想一下要如何整對方,然後盡情的推擠、大叫、摸奶、喇舌、歇斯底里到最高點….。

<<蛋的未來>>的演員新舊面孔夾雜,一些精緻度的問題在這裡都變成蛋餅,好多好多的蛋餅。

結語

以「畢業五年內」為主要對象的「新人新視野」系列演出,創作者雖然都很年輕,但不代表在劇場的經歷淺薄,不過由於這是一個屬於他們個人的舞台,所以免不了有點像是「校外畢製」聞的到血氣方剛的熱情,嗅的到新鮮新視野,期待這些可愛「新」人下一次可以帶來怎樣的「新」作品。

這一次五百元的票價,我想是有點太貴了,雖然我拿到的是七折的票,三百五十元,我還是覺得勉強,就當作是贊助吧。

聽聽看: NSO室內弦樂團@敦南誠品

表演團體: NSO室內弦樂團

看文宣的時候覺得很奇妙,為什麼NSO會跟旺福擺在一起呢? 這次的演出是因為敦南誠品改裝後重新開幕的活動,大概是誠品想要吸引各類型人口匯集於此,才舉辦這樣雜燴的表演,其實活動當天不只有NSO和旺福,還有優人神鼓、幾個爵士樂團等等,甚至還有免費的茶點、咖啡、啤酒,搞得像一個園遊會似的。

當然,免費的東西一定會吸引人,我也一樣,吃過飯就到敦南誠品去,不考慮那麼多了。

這是我第一次聽NSO的室內弦樂團,十五人編制,對我來說剛剛好,過去有幾次看交響樂的經驗,感覺是容易累,太多東西了,而且曲目通常都很長,所以後來交響樂演出就被我封殺掉了。然而,獨奏的話除非是很特別的曲目,或是大師級的演出,否則我都是暗自在觀眾席上睡去…

NSO室內弦樂團成軍以來,成員有老有少,十分有趣,各種大小的提琴都剛剛好有一半老的、一半年輕的,像是師徒相伴,也明顯可看出老與少的演奏者,神情上的差異,老的陶醉時會輕輕閉起眼睛,小的就算跟著樂音擺動,視線仍然不會離開琴譜,或是帶頭的首席小提琴手,害我都忍不住想像,是不是當他們團練時,年輕的樂手要提前半個小時到,將座椅譜架排列好,接著將自己的琴弓栓好,調音調好,等待前輩到來時提醒自己「千萬不要出錯!」

這天NSO室內弦樂團所演奏的曲目,有幾首耳熟能詳的台灣民謠,也有幾首自創曲,當他們演奏台灣民謠時,會在觀眾席邊聽到有人跟著哼唱,我好喜歡這樣的感覺,為什麼看表演是嚴肅的事情呢? 聽音樂本來就是很開心的事情,跟著搖擺哼唱是很自然地,也是一種表現共鳴的方式,就像看戲的時候觀眾覺得好笑就可以笑出來,覺得難過就哭,這樣多好啊! 也許這是我特別喜歡搖滾樂的原因,因為搖滾樂的演出,觀眾和演出者是完全在一起的,觀眾的表現也影響了整個音樂表現,他們會在台下大喊,他們會在台下跳舞,他們會舉起雙手,都是因為音樂的關係,這樣多好。

回到NSO的音樂部份,他們的自創曲有一點點流行歌曲的味道,只是元素仍然是用提琴樂器,但旋律與氛圍很朗朗上口而且大眾化,這樣做無非不是為了讓大家都能聽更多音樂,讓學音樂的小孩可以更喜歡音樂,讓音樂更「酷」一點,這樣練琴的時候就不會無聊,唉,想一想小時候練琴練得多痛苦,至今仍然後悔沒有把琴練起來,無論是鋼琴小提琴還是吉他,我都嚮往能彈一手好琴,自娛娛人,自我陶醉,自愛自戀,都好。

2008年10月12日 星期日

劇樂部+東京榴華殿《黑夜的白晝》

2008年8月24日 星期日

品戲: <<誰/誰吃不是晚餐的早餐>>

文/ 左一

時間: 2008/8/22 20:00

地點: 牯嶺街小劇場二樓

「他將咖啡 倒入杯中 他將牛奶 滲入那杯咖啡 他將糖

放入咖啡牛奶中 他用小湯匙 攪動 他喝下那杯咖啡牛奶

而後放下杯子 沒跟我說句話 他點燃 一根香煙 他用煙

吹起煙圈 他把煙灰 彈進煙灰缸 沒跟我說句話 沒看我一眼

他站起 把帽子 戴在他的頭上 他穿上 他的雨衣 因雨正下著

而後他走了 在雨中 沒說一句話 沒看我一眼 我用手 掩住我的頭 哭了起來」 ----賈克佩維 《早餐》

晚上八點,前台人員開始引導觀眾由牯嶺街小劇場外側樓梯抵達二樓,如果不是來看戲的人,也許會以為牯嶺街二樓怎麼開了一家咖啡廳,而購票入場的,可能在坐下之後,付錢點了啤酒或餐點,然後開始張望著,舞台在哪呢?

可塑性極高的二樓藝文空間,可做為會議室、靜態、動態展演。而今晚,儼然成了一家真正的咖啡廳,播放著音樂,周圍結伴或不結伴的人們,圍著各自的小桌喝飲料吃零食聊天說笑,我也開始與同桌不相識的新朋友談天。笑著鬧著,好像也忘了今晚是來看戲,而不是來喝酒的,一直到笑話開始變冷,逐漸沒有梗了以後,才又想起來”看戲”這回事兒,酒喝多的開始指著人大叫,”你該不會是演員吧? 你剛剛一直在跟我演對不對? “ 只喝茶的、酒醒的比較快的,可以看得出來,場中有一男一女,抽菸喝水的姿態略顯僵硬不自然,眉宇間帶著戲感,矛盾在臉上,彷彿是在向我們確認他的表演者身分。

當音樂正播放著陳珊妮的<幻覺>一曲,”…讓我繼續愛你 讓這一刻幻覺不要醒 不要醒 讓我再看你走向我 淚水再模糊也不輕易看錯….. 我明明看見你走向我 我明明感覺你會緊緊抱住我 美麗的幻覺總是不長久 剩下的夜晚都是寂寞….”

我一直對這首歌很有感覺,覺得很有畫面,每次聽到這首歌的時候心頭總是會被捏一把,揪的好痛,前半場的音樂多半是輕快路線,突然透過陳珊妮酣熱的女聲,將整個空間染了色,好像該停止嘻笑,來聊一點心事…就在此時,突然斷了電,燈熄了、音樂靜了,(扮演的)服務生告訴我們臨時停電,將為我們點上蠟燭,這時候我們可以看見,先前被我們發現的男演員身旁的小燈漸亮,而女演員則是緩緩走向陽台(陽台的燈也亮了),她愁著臉抽著菸,一切緩慢、細碎地進行著,我咀嚼著玉米脆片感覺嘴裡的鹹味擴散,在復電之前的無聲,像是細水正往水車裡灌注,直到裝滿了水再一口氣傾出。空間再度恢復光線,音樂繼續舞動,男人將杯底喝乾,走出門外,他不會再回來了,而他什麼也沒說,就只是走了,女人循著男人的路線找到他方才坐下的位置,趁著餘溫未散時坐了下來,並且滴下眼淚,人群中我聽到有人說”她在幹嘛? 噢! 你不要走! 你不要離開我! 這是花系列吧哈哈哈…” 可見導演企圖把劇場與現實的界線幻作自然的巧思,演員並不完全能夠體現。同時很矛盾的,當我們在現實中情感澎湃的時候,經常誇張得不可思議比八點檔還八點檔,甚或是有過太多經驗,是難以表達、難以令他人理解,不過回歸至原點,創作這件事情,不就是在試圖表達出不容易被訴說的情感概念嗎? 但究竟是否被理解,觀者仍然是最後的評鑑者。

最後結束則由工作人員朗讀一首夏宇的詩作為句點,詩的內容由於表達方式粗糙而接收失敗,我也只是透過微光看到朗讀者手中捧著是那本salsa做為評斷,之後全場的觀眾被趕下樓看另外一場演出,而瞬間把”咖啡廳”又打碎成為”劇場”,沒有謝幕或晚安曲便強迫離場。不過誰/誰吃不是晚餐的早餐 BREAK-SLOW的實驗概念應該足夠我們一邊煩惱,一邊走回捷運站。除非剛剛點了太多便宜的啤酒,導致還想續攤。

我想這晚沒有人能夠因為沒看到”戲”而翻臉,畢竟展名便叫作”新潮實驗室”,而且策展人沈敏恵也在節目單中透露玄機 ”劇場演出應該是一種能夠將觀賞者視為「成品的一部分」的共構過程。”那我們是不是可以抗議為什麼我的名字沒有在演出名單裡面啊?

2008年8月7日 星期四

閱讀: 撒哈拉的故事

撒哈拉的故事。三毛著。

這是一本勾起我許多回憶,甜蜜地淚流滿面的一本書。

今年三月,我告別了十九歲,告別了英文系,身旁多了一個柴可夫斯基。

在這一切發生的同時,我的包裡放著這本書。

當三毛和荷西結婚的時候,我第一次看到有人用那種眼神看我,他愛我,他會保護我,我可以直言,柴可夫斯基就是我的荷西。

然而當三毛和荷西把家裡布置好的時候,柴可夫斯基就上成功嶺去了,他在成功嶺早上五點三十分起床,摺被子,刷牙,洗臉,跑步,答數,早餐,操練,唱歌,等待打電話、等待放假。

而我在板橋的租屋裡,讀三毛,轉著電腦椅看天花板,哭泣,心裡繫著柴可夫斯基毛線掉了一地,聽陳珊妮,成天哭泣,哭到顫抖的雙顎咬壞了舌頭吐了一桌子血,好似也身在沙漠,水土不服,而且頻頻產生幻覺,無藥可救,只能等他久久來一次電話,一次只有短短幾秒,只夠說我愛你保重。

三毛面對感情是理性的,而他的情感則是毫不保留地、完全地。

在沙漠的生活並非痛苦,只是那種美麗太深奧,充滿太多神秘,只是眼花撩亂,稀哩嘩啦。

書裡提到,三毛和荷西的跨國結婚登記,需要上月的手續辦理,依照撒哈拉的規定,男女在婚前不可同居,每夜當荷西要返回宿舍的時候,三毛總是衝出房門,追著荷西的車大哭大喊,求他留下來,求他別走,求他,而荷西只是很狠的把車開走,留三毛整夜思念。

讀這一段的時候,我可真是不受控制地放聲大哭,每一次柴可夫斯基收假的時候,我總是陪他走路到車站,我好希望車站很遠很遠,這樣就可以牽著他的手久一點,但是每一次到了車站,我就開始哭泣,哭在他肩膀上,一直哭到剪票口,我求他走快一點狠一點,求他不要留下哭泣的我。

我不分日夜地給他寫信,好像透過大量的書寫思念就會少一點,然而卻是無限續杯,從紙張寫成書本,一整本的成功嶺。

曾經有人說我像三毛,當我還沒有柴可夫斯基的時候,他說我的溫度像三毛,我說話像三毛,我像三毛。

成功嶺也像撒哈拉沙漠,那我永遠感懷的一段。

一定要看撒哈拉的故事,然後流下拌著糖的眼淚。

2008年8月3日 星期日

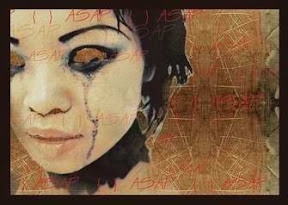

演前預報: ASAP

看排的地點,位於文化大學大仁館四樓,暑假期間,正值裝修,跨過散亂在地板的建材與油漆桶,攀上佈滿灰塵的六角形建築,耳邊不時聽見裝修工人與音樂系學生的不和協對奏…。

這天要看的,是既熟悉又陌生的<<4.48>>,由英國早逝劇作家Sarah Kane原著,在導演黃煒翔的版本裡叫做<< ﹛ ﹜ ASAP>> (意思是: “空集合”符號,後面四個字的英文是as soon as possible的縮寫) 。

可能很多人已經看過<<4.48>>的其他版本,包括陳惠文導演、臨界點劇象錄、甚至是幾所戲劇院所翻演的學生版本。原著雖然屬性抽象,幾乎看不出角色與劇情走向,但為什麼總是令人不厭其煩地翻演呢? 大概是Sarah Kane對於躁鬱、沮喪、無助、愛、恨,那些我們總是覺得沒有人能夠了解的事情,描繪的夠血淋淋、夠真實,好像可以讓從沒有憂鬱傾向的人,在聽到他一句冗長的「有時我環顧四周捕捉你的氣息而我無法忍受我真的無法忍受不說出我對你可怕的如此難以壓抑的肉慾煎熬與渴望。我無法相信我對你的這種情感而你卻一點感覺也沒有。你一點感覺也沒有嗎?」極近崩潰的吶喊透過空氣傳遞至耳裡,到心裡,彷彿也死過了一回。

問煒翔為什麼會選擇這部劇本? 他說他與這部劇本一直很有緣分,另一部分也許是出自於對”精神困擾”的朋友們的關懷,煒翔說: “ 有位學姐曾經十二次自殺,每一次自殺前他都為自己叫了救護車,但是今年,第十三次的時候,他終於走了,難道沒有人發現他曾經求救過十二次了嗎? “ 還有朋友的室友曾在宿舍裡精神崩潰,而不了情況的舍監只冷冷地說: 這樣的”病”真該去看醫生。煒翔皺著眉頭,縮著身體” 要是多一點人能夠了解,他們也許需要的只是陪伴與聆聽,是不是就會好一點? “

這個劇組成員多半為文大學生,比較特別的是,他們在排練過程中一同到了苗栗的全人中學做集訓,十來個劇組成員每天一起吃、一起睡、一起打掃,每日除了生活必備作息以外,就是在做身體訓練與排練。在那樣與世隔絕的狀態下,每個人的狀態都變的虔誠,而且集中。在台北有太多雜事干擾了,很難認真的與自我工作,很難專心思考。

演員于仙(娃娃)說,剛開始拿到劇本的時候,只要一看劇本整個人就心情不好,太沉重了,這齣戲雖然肢體的成分很高,但是心裡卻比身體還要累,必須拿出很真的部分,而且排完戲還要把那個東西放回去,對演員的心裡狀態是一種挑戰。不過因為這齣戲而重新思考自殺者的心態,就有了更進一步的體諒。

我想很多人都有這樣”較為敏感”的體質,或者有這樣體質的朋友,我從來不贊成”躁鬱症”是一種病,我認為那是一種狀態,就像皮膚過敏偶發疹子一般,也許有的時候藥物會幫上一點忙,但絕非真正的方法,好比進入黑暗的房間,必須摸黑找到燈的開關而已。然而只是因為很多人都不曾發作過,因而躁鬱就被加上了一個”症”字。

“ 我必須看見鮮血涔涔地自手腕流下,我才能確定生命確實在我身體裡。”羅蘭巴特曾經這樣寫道。

看完了二十分鐘不完整的排練,一根壞掉的燈管,與正在施工的大樓,和ASAP的求救呼應得恰到好處,一觸即發。身穿黑色水褲與緊身衣的演員,開始令我幻想,到了牯嶺街的演出會是什麼樣的情況? 是不是也能噴發出與危險一線之隔的情緒?

演出資訊:

2008/08/08(五) 14:30│19:302008/08/09(六) 14:30│19:302008/08/10(日) 14:00│19:00 【準時開演,恕不接受遲到觀眾入場】

牯嶺街小劇場(臺北市中正區牯嶺街五巷2號 近捷運中正紀念堂站2號出口)

票 價NT400 洽兩廳院售票系統購票兩廳院之友/軍警/榮民九折│學生八折│二十張以上七五折洽主辦單位購票 可享300元優惠

兩廳院售票系統 http://www.artsticket.com.tw/

主辦:黃煒翔

洽詢電話:0927-161-978

蔡雅庭│0968-653-739

唐健哲http://www.wretch.cc/blog/asap448

2008年7月31日 星期四

閱讀: <<往下跳 A LONG WAY DOWN>>

話說,這本書大概拖了半年才真的去把它買下來,然後讀完。

然而這本書是我這一次閱讀障礙後,讀的最順的一本書,可說是我的正露丸、我的暈車藥、我的中將湯…。

但是為什麼會這樣咧?

首先我遲遲沒有開始讀這本書的原因是,前些時候我無聊下了一個決心,就是只要是英文原著的書籍,都要購買原文版本,以增加英文閱讀的量,不過曾經讀過英文系讀到吐血導致對於英文閱讀一度反感,又加上公館地區的原文書店遲遲沒有進口這本書,在博客來網站上又看到中文版本有打七折,這樣太誘惑了,所以經過這場走三步退兩步,說穿了就是懶惰又貪小便宜,我終於在一次購物慾發作的時候,在上千元的購書帳單當中,買了這本書。

捧著重重的一落書,我開心地拿起這個黑色底、桃紅印刷、還有透明書腰的<<往下跳>>跑去摩斯漢堡吹冷氣閱讀。

(中文版的包裝實在很合搖滾少女的口味,雖然書本的美編並不是挑書的考慮重點,但是有設計感的東西就是會讓人喜歡。)

應該很多人是從約翰庫薩克主演的電影<<失戀排行榜 HIGH FIDELITY>>中認識NICK HORNBY這個頑皮的(落魄的?)英國佬,從他的作品中不難看出他大概是怎樣的一個人,雖然我並沒有去google求證有關NICK HORNBY本人的相關資料,但我也能想像這個喜愛搖滾樂,喝啤酒,看球賽,愛講髒話,愛抱怨但又不是真的那麼憤怒的男子。他筆下的人物經常麻煩纏身,身邊都是蠢蛋(又不是真的很討厭的那種),然後不斷地喃喃自語,用盡各種髒話和挑釁的語言陳述事情(不過又甚少真的與人樹敵)….這種頹廢的角色態度集結而成就是這本:

<<往下跳>>

全書的開頭就是在跨年夜當晚,四個不同年齡背景及困擾的人剛好都想要自殺,於是在高樓屋頂不期而遇,他們的共通點就是”想自殺但又不是真的想死”,很矛盾吧,但又很寫實你不覺得?

整本書由四個人的獨白輪番接力而成,反正他們最後都沒有死就對了。

看這樣一直都在抱怨的書,會忍不住把自己跟其中的人物作對照,因為我也常常在抱怨,搞的好像全世界都對不起自己一樣,然後用盡各種方式和機會大耍脾氣,雖然從來就沒有因此得到回饋,但就是非得如此才爽,一種很典型的任性: 也就是自我中心、心理不平衡。

好玩的是,書中的這四個人雖然不爽這個世界,卻利用人性的假善以及對八卦的好奇,以謊話換取媒體供應的金錢,因此過了近九十幾天的遊手好閒(他們說他們在思考) ,甚至還跑去旅行,害我都開始懷疑一件事情了:

有時我會說,任性不是籌碼,不可以耍性子向人要求好處,但是就是因為耍了性子,輾轉用到好處,很複雜吧,簡單一點就是利用人性,或者說:

看完之後還滿爽的,畢竟我開始欣賞自己的缺點。

噗哈哈。